https://apph5.cloudgx.cn/article/sync1887668503955046400

编者按

人是生产力中最活跃最积极的因素。加快培育新质生产力,就必须打造新型高素质劳动者队伍,包括能够创造新质生产力的战略人才和能够熟练掌握新质生产资料的应用型人才。放眼八桂,有许多科技领军人才、创新团队、大国工匠和高技能人才,正源源不断地,将信念与情感、智慧与心血浇融到这片充满希望的土地上。

明媚的春光永远属于耕耘者、创业者、实干者。请跟随记者走近他们,倾听奋力拼搏、赶超跃迁的动人故事,感受动真碰硬、攻坚克难的斗争精神。期待更多“新”劳动者如雨后春笋茁壮成长,把腰板挺起来、把千斤重担扛起来,力争在新领域新赛道迎头赶上,在新时代新征程上留下无悔的奋斗足迹。

原标题:勇闯3D打印研发“无人区”

“好的,年后见。”广西大学机械工程学院教授龙雨挂断电话,窗外不时传来鞭炮声,年味正浓。春节期间,龙雨与沈阳、成都、上海的国产大飞机单位保持联系,跟进合作事宜。此次合作与一项诞生于广西的核心技术——“3D打印的光场调控技术与方法”紧密相关,该项技术曾荣获2023年度广西技术发明奖一等奖。

广西大学龙雨团队作为国内外3D打印光场调控技术研发的先驱者与领军者,埋头勇闯“无人区”,在未知中执着探索,实现了这一高新技术的从无到有。

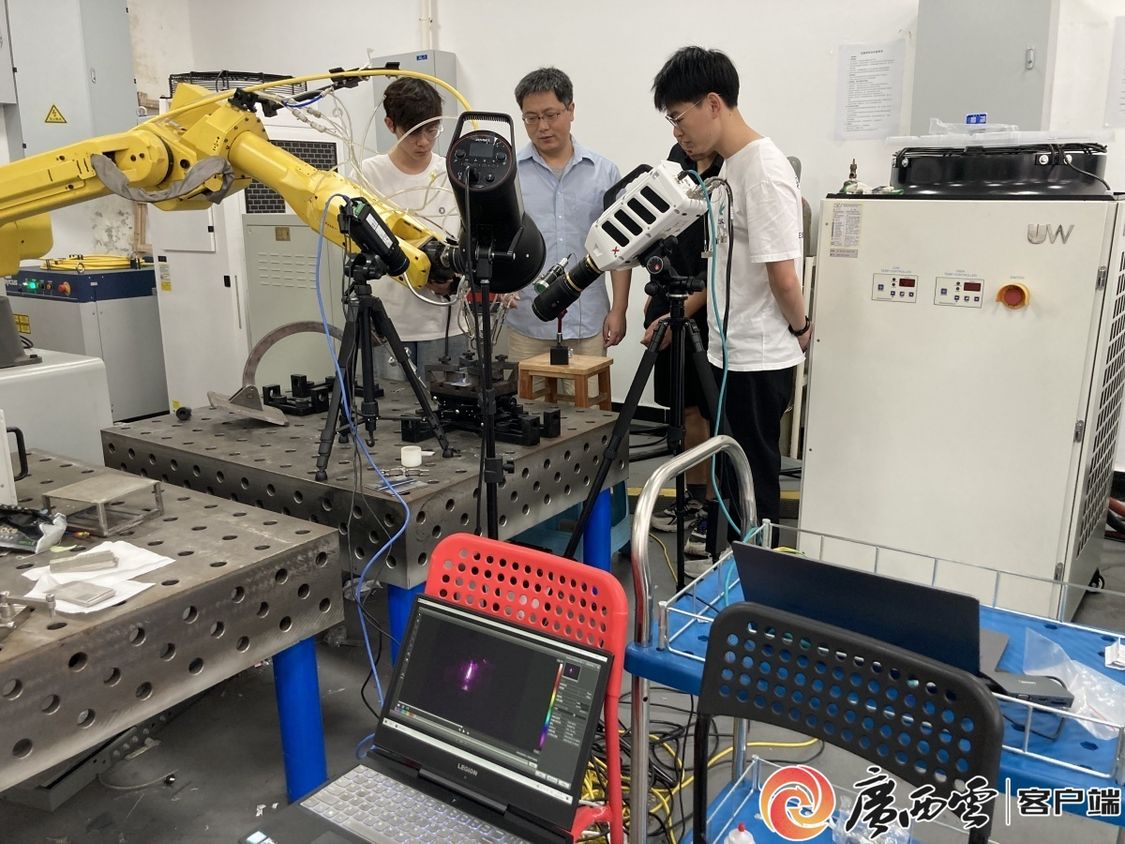

龙雨(中)指导学生采用高功率激光结合六轴联动单元,研发红外和可见光多模信号融合原位监测的智能激光增材制造技术。

敢为人先,门外汉直击行业痛点

“3D打印的光场调控技术与方法”包括光束整形打印技术、多激光复合打印技术、大幅面超高速光固化打印技术等三大关键技术。该技术从激光、材料、软件等方面有效解决了打印质量(缺陷)难控制,成形效率低的行业痛点。

龙雨是这项技术研发的牵头人。2012年,他在国外一家航空航天企业负责增材制造工作。作为使用方,他发现3D打印总是存在打印制品精度低、能量利用率低和生产效率低等缺点,难以满足大型复杂零部件高效率、高精度、多功能的需求,影响制造,也严重阻碍了3D打印的进一步发展。

究其原因,正是由于3D打印一直保持高斯分布的圆形光斑激光。

“高斯光源是一种能量由中间向四周逐渐减弱的圆形光斑,能量不均容易产生高温蒸汽、出现飞溅效应。一旦飞溅物落在已经成形的零件表面上,就会造成缺陷。”龙雨解释,为了减少高温蒸汽,只能降低打印功率,如此一来打印效率又被限制。

一直以来,改善打印质量多从打印材料和工艺方面下功夫,但终究是“治标不治本”。如何突破这一困境?龙雨脑海中萌生了一个想法——改造激光束。

这一想法打破了行业的固有思维。质疑,也迎面而来。

企业高管认为,3D打印技术涉及多学科、多领域,机械制造专业出身的龙雨相当于“门外汉”,研发毫无优势可言。“做3D打印、激光加工的同行觉得改变高斯光是离经叛道、异想天开。”虽然不被企业领导、行业人士支持和理解,但是改造激光束的执念已在龙雨心中深深扎根。为此他不断筹划。

彼时,他积极寻求企业团队成员协助,开展实验验证改造激光束这一想法的可行性。但由于缺少设备、研发条件不齐全等困难,想法只是想法。

2018年,回到深圳的龙雨入职激光加工装备优势单位大族激光,为深入了解打印相关的光学、材料、设备等创造了契机。此时,于他而言正是万事俱备,借助国内完整的供应链,他终于可以进行打印装备的探索。

面对重重质疑仍一往无前,这位科技工作者不只为解决行业痛点,更为了核心技术、打印设备的独立自主。

“3D打印发源于国外,一些关键核心技术被国外限制出口,相关打印设备的知识产权还是掌握在国外企业手中。”龙雨表示,3D打印作为一种新兴的制造技术,有助于推动制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展。“只有实现科技自立自强,拥有打印设备自主权,才不会受限于人,被人掣肘。”

3D打印的光场调控技术与方法的应用场景:《流浪地球2》电影道具(左上)、新能源汽车电机(右上)、航空手柄(左下)、冬奥会头盔(右下)。

首创技术,为光束精准整形

改造激光束为的是改变激光能量分布问题。

怎么改造激光束?龙雨和他的团队打算为激光做个“整形手术”。但这一“手术”在国内查无先例,毫无经验可供借鉴。

“光束整形相当于我们将光分成几束后,再合并变成不同形状的效果。就像将圆形拼盘分割后,再用一定方法拼成方形或其它形状。”龙雨打了个比方。

然而,从理论到实践的跨越充满了艰难险阻。单单是将激光形状从圆形变为方形,用龙雨的话说就好比“西天取经”,难题一道接着一道。

“比如你做方形的光,需要很多镜片组合成像。最开始,我们连提供工业镜片的供应商都找不到。”龙雨介绍,激光束的形状调整对每一块镜片的大小、厚度、形状都有着精确要求。少量定制化的镜片制作的“小订单”,对于大批量生产的镜片供应商来说实在不划算,根本不愿意受理。

无可奈何,吃尽闭门羹的龙雨只能自己尝试联系机械加工厂,委托他们逐一打磨镜片。

2019年,为了技术研发顺利推进,已在广西大学任教的龙雨在完成一周繁重的教学任务后,依然每周风雨无阻地奔赴深圳,甚至全国各地。“拿着自己的图纸或者设计方案,问哪家公司或作坊有能力、愿意做设备零件。如果加工不出来或是效果不理想,还得继续改方案。”不断碰壁、不断尝试,这便是龙雨团队研发日常。

功夫不负有心人,光束整形技术终于研发成功。

“如今,我们可以实时、按需求把光整成方形、环形等形状。”龙雨介绍,整形后的激光不仅能量分布均匀,而且大小能够根据实际打印需求连续变化,极大提高了打印自由度。

可以说,光束整形技术是光场调控技术的重要组成部分,其突破了单点打印,实现多点、线、面打印的高效率3D打印,大幅提升了打印效率。“就比如电影《流浪地球2》中使用的部分电影道具,从正式下单到打印再到送达剧组,48小时内就能完成。”龙雨回忆。

龙雨(中)与团队成员到浙江宁波洽谈合作研发大型低压激光粉末床增材制造装备。

不仅如此,该技术在实现各类光束形状的同时,精度最小可达25微米。“相当于打印产品的细致程度可以精确到四分之一根发丝那么细。”龙雨表示,该技术打印精度达到了国际领先水平,已经在浙江吉利、深圳华为、北京蓝箭(国产可复用火箭打印)等企业得到应用。

做好加法,多激光复合打印有创新

技术的创新,一项接着一项。

对于3D打印行业来说,另一个长期困扰是多激光、多材料难题——即不同颜色的激光频率各异,在打印不同材质的材料时表现出明显差异。

“例如铝合金这样的高反射金属,对红色激光反射率非常高,只用红光是没办法熔化铝合金的。”龙雨解释,按说使用大功率红外激光能够快速熔化金属进行打印,但铝合金对红外激光的吸收率极低,难以被熔化。而蓝色激光对高反射金属(如铝、铜)的吸收率能达到60%至70%,能提供更好的表面熔化能力,却存在功率密度低、打印效率低的问题。

如何取长补短,将两种光的优势结合起来?

团队思来想去,决定给激光做个“加法”。他们选择合适的近红外激光器和蓝光激光器,通过反射-透射式光学器件,将不同波长的激光进行空间上的精确合成。

但这个加法并非是“一加一等于二”的简单命题。

“不同波长的激光在空间和时间上的特性差异较大,合成后可能出现光斑失配或功率密度分布不均匀的问题。”团队成员告诉记者,为了确保两种激光的焦点一致并且光斑均匀性良好,避免因光路差异导致功率密度不均问题,团队用了半年时间反复实验、校准。最终,他们成功发明铝铜高反金属的红蓝复合打印技术,组成红-蓝复合激光,解决了蓝色激光的低功率密度、大功率红外激光打印的不稳定性难题。

除了激光的复合,3D光场调控技术还解决了多材料打印问题,可实现4种材料的异质打印。“有一些产品可能是一层铜一层铁或者其他材质,通过大型异质构件的多激光协同打印技术,最多能实现4种材料连续打印。”团队成员介绍道。目前,国内大部分技术只能实现2种异质材质打印,该团队研发的技术在国内率先实现了4种异质材料的连续打印。

“该技术能够消除0.5毫米大小以上的缺陷,以往3D打印中存在的一些孔隙、细节,可通过打印工艺和后期热处理工艺结合起来,可以说消除了绝大部分缺陷。”龙雨自豪地说。

龙雨(左一)在柳工商讨砂型铸造打印技术合作。

遨游太空的航空航天精密部件,阡陌交通的汽车发动机,华为手机主板和电池的牢固焊接,冬奥会运动员佩戴的头盔……各行各业中,都闪现着这一项创新技术的身影。“国内的打印装备制造企业都找过来了,希望将光场调控的技术集成到他们的装备上,其中不乏国内知名上市公司和头部企业。”龙雨表示,未来,该核心技术想要更广泛地进入各个行业,被领头企业充分认可,成为他们打印装备的标配,还急需解决资金和人才短缺问题。

对于龙雨团队而言,获得奖励荣誉并非终点。新的一年,他们期待立足广西持续深耕技术研发,让3D打印的光场调控技术与方法走向更广阔的舞台,也为更高端的中国制造注入新的活力。

“最近也在和广西的企业洽谈合作,希望这项诞生于广西的技术,在广西落地生根,发展壮大。”龙雨说。

■人物简介

广西大学“智能激光制造与精密加工”科研团队带头人 龙雨

作为一名70后教授、博导,龙雨于2019年9月来到广西大学工作,担任“智能激光制造与精密加工”科研团队学术带头人。5年多来,龙雨教授主持国家重点研发计划等项目10余项,以第一作者或通信作者发表SCI论文100多篇、授权发明专利30多项(含美国、欧洲专利各2项)、制定标准10余项(含国家标准1项)、主编出版普通高等学校“十四五”规划精品教材2本;带领团队开展产学研工作,系列成果获得广西技术发明一等奖、广东科技进步二等奖。不久前,他顺利通过了专业技术二级岗位评定。